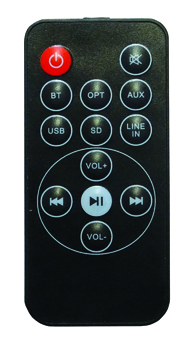

Die mittelgroße Fernbedienung ist übersichtlich und logisch aufgebaut. Große Tasten vermeiden Fehleingaben.

Mit dem 600 Euro teuren „Cinebar Duett“ hat der Berliner Boxenbauer Teufel ein heißes Eisen im Soundbar-Programm. Ein neues „Spoiler“-Design und die hauseigene DSP-Technologie „Dynamore Ultra“ sollen der Bar/Subwoofer-Kombi Klang wie aus HiFi-Lautsprechern entlocken.

Mit dem 600 Euro teuren „Cinebar Duett“ hat der Berliner Boxenbauer Teufel ein heißes Eisen im Soundbar-Programm. Ein neues „Spoiler“-Design und die hauseigene DSP-Technologie „Dynamore Ultra“ sollen der Bar/Subwoofer-Kombi Klang wie aus HiFi-Lautsprechern entlocken.

„Der Cinebar Duett ist eigentlich mehr Lautsprecher als Soundbar. Mit insgesamt 10 Tönern produziert er so viel Druck wie vergleichsweise doppelt so große Speaker.“ So preist Teufel seine neueste Soundbar-Kreation in bestem Marketing-Sprech an. Fakt ist: Um mehr Volumen für tiefere Bässe zu schaffen, überlegten sich die Berliner ein spezielles „Spoiler“-Design mit vergrößerten Schallräumen für die seitlich sitzenden Töner. Daraus ergibt sich die auffällige wie ungewöhnliche Gehäuseform, die tatsächlich an einen Auto-Heck-Spoiler erinnert – böse Zungen könnten auch Vergleiche mit einer Stoßstange ziehen.

Das Spezial-Design birgt aber noch einen weiteren Kniff: In den beiden leicht nach vorn angeschrägten Seiten verbaute Teufel je 2 Treiber, die Schall zu den Wänden strahlen, von wo aus er zum Hörplatz reflektiert wird. Das sogenannte „Side Firing“-Prinzip soll in Kombination mit Teufels proprietären „Dynamore“-Schaltungen virtuell das Stereo-Panorama erweitern.

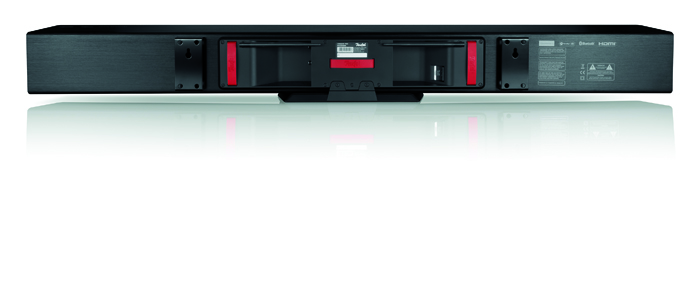

In einer Aushöhlung sitzen alle Anschlüsse: auf der einen Seite jene für Power, Aux In und Toslink, auf der gegenüberliegenden Seite finden sich die HDMI-Ein- und Ausgänge. Dank der Ausbuchtung kann man die Bar auch an die Wand montieren

Im Inneren werden 6 Kanäle mit 10 Chassis von 6 Digital-Verstärkern mit insgesamt 90 Watt betrieben. Das in Schwarz oder Schwarz-Weiß erhältliche Gehäuse besteht zwar nur aus Kunststoff, ist aber sauber verarbeitet samt gleichmäßiger Spaltmaße. Mit 8,5 x 96 x 14 Zentimetern bleibt die Größe im Rahmen und die geringe Höhe erlaubt die Platzierung vor dem Fernseher. Dank Lochhalterungen kann man sich den „Spoiler“ aber auch an die Wand hängen.

Viele Anschlüsse, kein Netz

Für diesen Fall wurden die rückseitig sitzenden Anschlüsse in Aushöhlungen verfrachtet: Dort nehmen ein HDMI-Eingang und ein HDMI-Ausgang Kontakt zu einem externen Zuspieler und dem TV auf. Dank ARC und CEC gelangt via HDMI-Strippe auch TV-Ton zur Bar, deren Lautstärke sich in der Regel auch mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern lässt. HDR-Farbinformationen unterstützt die Bar allerdings nicht, da Teufel den nicht mehr aktuellen HDMI-1.4-Standard verbaute. Ton findet auch über die Toslink-Buchse sowie über 3,5-mm Klinke in die Bar. Die USB-Buchse dient allein zur Installation von Firmware-Updates, einen Mediaplayer besitzt sie ebenso wenig wie Ethernet oder WLAN, weshalb auch eine Bedienung via App flachfällt. Apropos Bedienung: Auf der Oberseite der Bar sitzen vier Tasten für die Lautstärke-Regelung, Eingangswahl und Ein/Aus. Den vollen Funktionsumfang bietet dagegen die mittelgroße und sehr leichte Fernbedienung, die klar gegliedert ist und mit ausreichend großen Tasten bedacht wurde.

Durch das Frontgitter schimmert das Display, welches auf größere Distanz nicht optimal ablesbar ist.

Bemängeln müssen wir, dass manche Tasten – zumindest bei unserem Test-Exemplar – nach Druck im Gehäuse stecken bleiben und somit wieder befreit werden müssen. Das Display hinter dem Frontgitter ist selbst aus bis zu 3 Meter Entfernung halbwegs gut lesbar, es lässt sich dimmen oder abschalten. Ein Onscreen-Menü gibt es nicht.

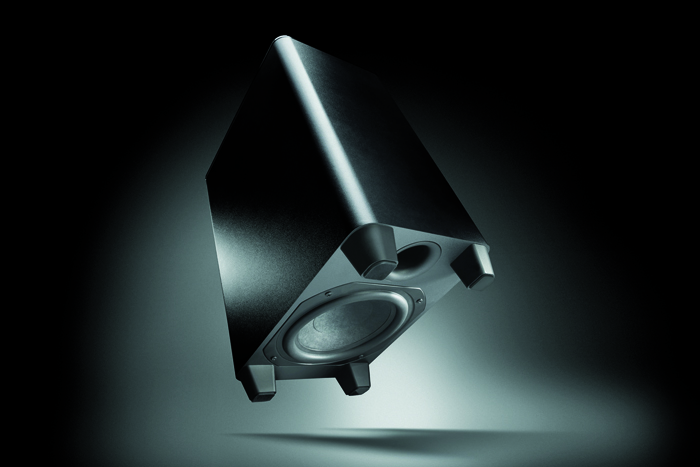

Kantiger Bassquader

Der rechteckige Krawallmacher CB11S ist Teil des Lieferumfangs, wiegt gesunde 8,6 Kilogramm und fällt mit 21 × 40 × 38 Zentimetern und 20 Litern Innenvolumen um einiges größer aus als ander Bass-Würfel Auch der Teufel-Sub verbindet sich drahtlos per Funk mit der Soundbar und auch ihm fehlen jegliche weitere Anschlüsse.

Der matt-schwarze Subwoofer CB11S verbindet sich via Funk mit der Soundbar. Der Pairing-Knopf sitzt unten.

Die Pairing-Taste findet man an der Unterseite, ebenso wie die Bassreflex-Öffnung und das 16,5 Zentimeter große Chassis. Letzteres wird von einem 60 Watt-Digitalverstärker angetrieben. Das Gehäuse besteht aus MDF mit schwarzer Folienverkleidung, die fehlerfrei verarbeitet ist. Übermäßig edel sieht der mattschwarze Quader im Wohnzimmer allerdings nicht aus.

Der Subwoofer strahlt Schall nach unten hin ab, auch das Bassreflex-Rohr arbeitet nach dem Down-Fire-Prinzip.

Video & Multimedia

Wie schon erwähnt, arbeiten beide HDMI-Buchsen nach 1.4b-Standard, HDR-Signale bleiben somit außen vor. Verzichten muss man auch auf einen Video-Equalizer, Bild-Presets oder einen Scaler, was in Soundbars aber ohnehin unüblich ist. Da ein Media-Player ebenso fehlt wie Ethernet und WLAN, beschränken sich die Streaming-Optionen auf Bluetooth samt apt-X-Codierung für eine Klangübertragung nahe der CD-Qualität.

Tonqualität

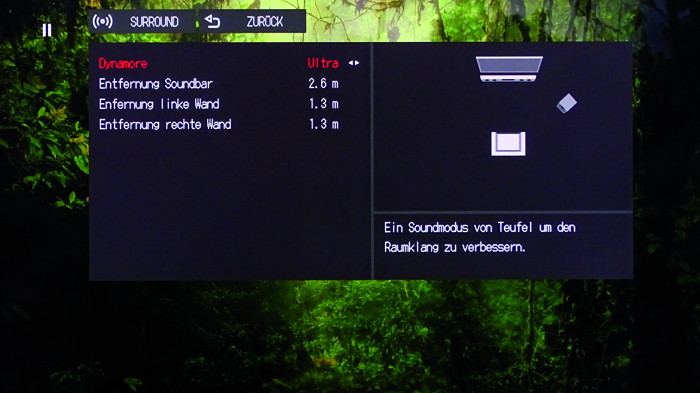

An Klang-Decodern haben die Teufel-Ingenieure Dolby Digital, den Dolby Prologic II-Upmixer sowie DTS verbaut. Hinzu kommen die „Dynamore Ultra“-Schaltungen „Wide“ und „Ultra“ für mehr Raumklang. Darüber hinaus sind die DSP-Programme „Music“, „Voice“, „Movie“ und „Night“ an Bord. Den Klang justieren darf man im Bass und in den Höhen, ein Equalizer oder Einmess-System fehlt hingegen ebenso wie eine Lip-Sync-Funktion.

Wie die meisten Soundbar-Hersteller nutzt auch Teufel die moderne Digital-Signalverarbeitung (DSP), um aus relativ kleinen Gehäusen größtmöglichen Raumklang zu zaubern. Die Berliner tauften ihre Klangprogramme „Dynamore“ und „Dynamore Ultra“, wobei die größere „Ultra“-Variante Soundbars vorbehalten bleibt, während die Standard-Version bei kompakten Bluetooth-Speakern zum Einsatz kommt.

Der technische Unterschied zwischen den beiden Systemen besteht neben der Signalverabreitung auch in der Chassis-Bestückung der Geräte, denn „Ultra“-Modelle besitzen zusätzlich auch seitlich angebrachte Töner, um eine größere Räumlichkeit des Klangs bzw. virtuellen Raumklang zu erzielen. Die seitlich abstrahlenden Treiber schicken Schall zu den Wänden, von wo aus die Toninformationen über Reflexionen zum Hörplatz gelangen und somit den Anteil indirekten Schalls dort erhöhen. Ziel ist jedoch weniger ein einhüllender Surround-Klang als vielmehr eine Verbreiterung des Stereo-Panoramas. Teufel möchte damit den Klang von zwei HiFi-Lautsprechern simulieren.

Damit dies nicht nur in der Theorie funktioniert, sollten die Raumwände möglichst schallhart sein und keine Hindernisse im Schallweg liegen. Aber auch Abstrahl- und Einfallswinkel des Schalls spielen bei Ortung und Räumlichkeitswahrnehmung ein wichtige Rolle.

„Dynamore Ultra“-Prinzip: Schallreflexionen von den Wänden sollen das Stereo-Panorama verbreitern.

Doch auch ohne optimale Hörvoraussetzungen vermitteln bei der Cinebar Duett die „Dynamore“-Schaltungen „Wide“ und „Ultra“ ein hörbar größeres Raumgefühl als ohne. Der Klang öffnet sich besonders nach hinten, aber auch seitlich ist eine Verbreiterung wahrnehmbar – ohne dass es dabei zu verhallt oder tonal arg unnatürlich klingen würde. Von der Räumlichkeit zweier im Stereo-Dreieck aufgestellter HiFi-Lautsprecher ist die Duett-Soundbar auch mit aktivem „Dynamore“ aber noch ein gutes Stück entfernt. Wundern sollte dies aber nicht, denn die Physik lässt sich nun mal nicht überlisten – höchstens etwas beugen.

Subwoofer und Soundbar stehen 150 Watt zur Verfügung, welche das Duo im Hörtest lautstark in Klang umsetzte; auf Maximum gestellt beschallt die Bar auch mittelgroße Wohnzimmer mit satten Party-Pegeln. Dynamik und Tonqualität litten aber bei Lautstärken nahe der Belastungsgrenze. Der Bassquader spielte druckvoll und zeichnete Bassläufe sauber nach, reichte aber nicht tief genug in den Frequenz-Keller, um die Tiefbässe in Dolbys „Amaze“-Trailer adäquat in den Raum zu pusten.

Tonal verfärbte die Bar nur wenig, tiefen Männerstimmen fehlte es allerdings an Volumen und damit Körper. Die Sprachverständlichkeit war bei frontaler Sitzposition ausgezeichnet, aus seitlichen Hörpositionen klang es zwar etwas dumpfer, aber noch gut verständlich. Schalteten wir die „Dynamore“-Signalverarbeitung und damit auch die seitlichen Chassis hinzu, litt die Durchzeichnung und tonale Homogenität etwas, die Verständlichkeit von Dialogen blieb dafür aber auch aus steilen Hörwinkeln genauso gut wie von vorn.

In Sachen Räumlichkeit erstreckte sich der Klang ohne DSP-Programme kaum über die Maße der Bar hinaus. Dafür waren Details gut heraushörbar. Mit aktivem „Dynamore Wide“ vergrößerte sich das Schallbild deutlich – besonders in die Tiefe, aber auch hörbar in der Breite. „Dynamore Ultra“ trieb es noch etwas weiter bzw. größer, verwischte aber feinste Details, die ohne DSP besser hörbar waren. Seitlich oder gar hinter dem Hörplatz vermochte der Riegel keine Effekte zu platzieren.

Weniger an der Räumlichkeit als vielmehr an der Klangcharakteristik tüfteln die DPS-Programme „Music“, „Movie“, „Voice“ und „Night“. Letzteres bot eine gute Dynamikreduktion fürs Leisehören. Dolbys ProLogic 2-Upmixer muss separat im Menü aktiviert werden und wirkt dann auf alle Klangprogramme – eine echte Surround-Kulisse vermochte der Riegel im Hörtest aber nicht zu erzeugen.

Mit Stereo-Musik machte die Duett-Kombi viel Spaß: Pop, Rock oder etwa elektronische Musik schallten lebendig, druckvoll und bei aktiven Klangprogrammen größer, als die Bar es vermuten lässt. Mit komplex arrangierter, klassischer Musik kommt der Teufel-Klangriegel – wie die meisten Soundbars – nicht ganz so gut zurecht, hier leiden die Durchhörbarkeit und tonale Verfärbungen fallen schneller auf.

Der Testbericht Teufel Cinebar Duett (Gesamtwertung: 72, Preis/UVP: 600 Euro) ist in audiovision Ausgabe 2-2018 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Teufel Cinebar Duett (Test) erschien zuerst auf audiovision.

JBLs 750 Euro teurer Soundriegel „Bar 5.1“ besitzt einen besonderen Kniff: Die Seitenteile lassen sich abnehmen und als Surround-Boxen verwenden. Wie gut das funktioniert, klärt unser Test.

JBLs 750 Euro teurer Soundriegel „Bar 5.1“ besitzt einen besonderen Kniff: Die Seitenteile lassen sich abnehmen und als Surround-Boxen verwenden. Wie gut das funktioniert, klärt unser Test.

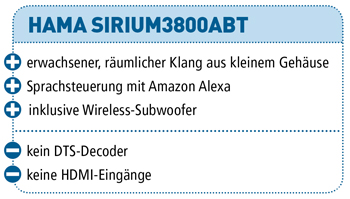

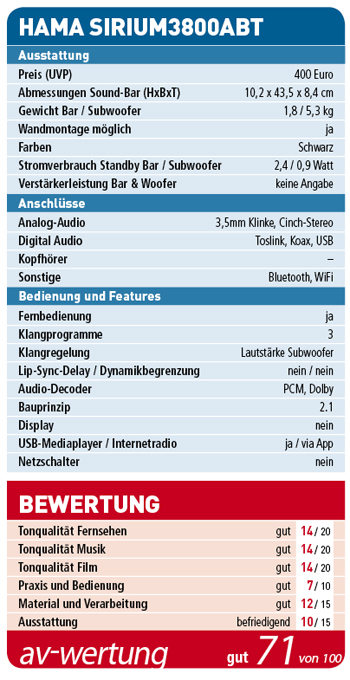

Mit der Sirium3800ABT schlägt Hama zwei Fliegen mit einer Klappe. Das kleine Klangmöbel samt externem Wireless-Subwoofer fungiert als HiFi-Lautsprecher und TV-Soundbar zugleich. Für die bequeme Bedienung ist Amazons Sprachsteuerung „Alexa“ mit an Bord.

Mit der Sirium3800ABT schlägt Hama zwei Fliegen mit einer Klappe. Das kleine Klangmöbel samt externem Wireless-Subwoofer fungiert als HiFi-Lautsprecher und TV-Soundbar zugleich. Für die bequeme Bedienung ist Amazons Sprachsteuerung „Alexa“ mit an Bord.

Samsungs neue Soundbar HW-N650 besitzt einen besonderen Kniff: Mittels „Flöten“-Prinzip möchten die Koreaner Surround-Sound ohne zusätzliche Boxen erzeugen. Ob das funktioniert?

Samsungs neue Soundbar HW-N650 besitzt einen besonderen Kniff: Mittels „Flöten“-Prinzip möchten die Koreaner Surround-Sound ohne zusätzliche Boxen erzeugen. Ob das funktioniert?

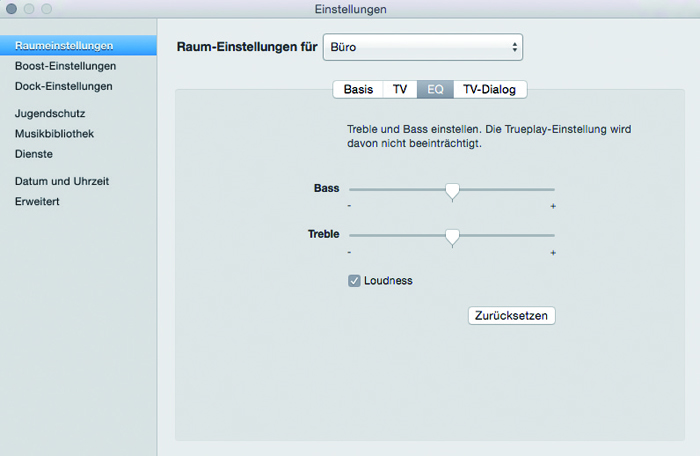

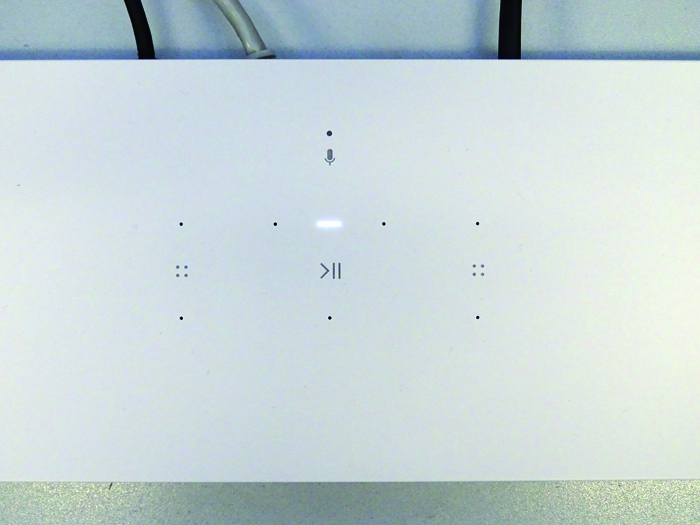

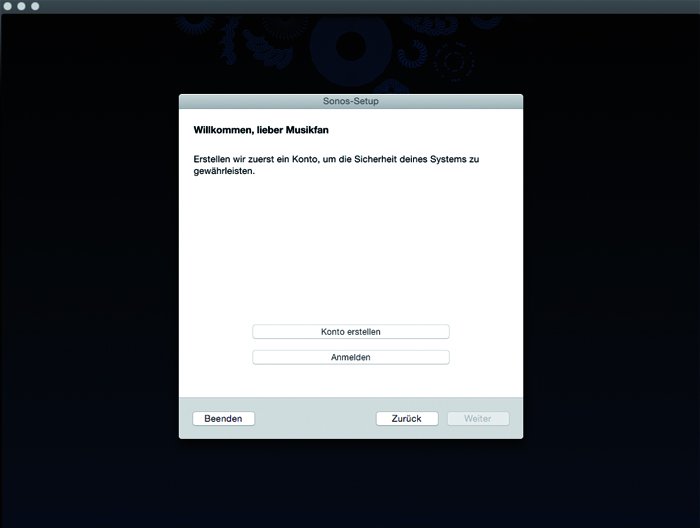

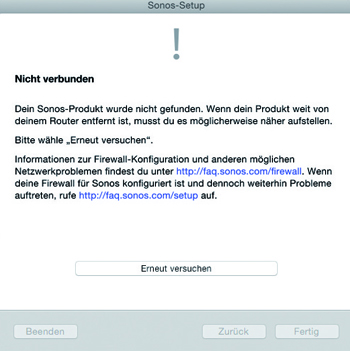

Mit Wohnzimmer-freundlichen Designs und innovativer Software hat sich Sonos zu den Big-Playern im Audio-Streaming-Segment gemausert. Nach der „Playbar“-Soundbar (Test in 6-2013) und dem Sounddeck „Playbase“ (Test in 8-2017) legen die Amerikaner jetzt mit der Soundbar „Beam“ nach. Der zierliche Riegel schlägt mit nicht gerade günstigen 450 Euro zu Buche, ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich und passt dank elegantem wie unauffälligem Design ausgezeichnet in moderne Wohnzimmer. Aus unserer Sicht nicht optimal ist jedoch der Trend zum Mini-malismus, dem das Unternehmen frönt. Hierzu später mehr.

Mit Wohnzimmer-freundlichen Designs und innovativer Software hat sich Sonos zu den Big-Playern im Audio-Streaming-Segment gemausert. Nach der „Playbar“-Soundbar (Test in 6-2013) und dem Sounddeck „Playbase“ (Test in 8-2017) legen die Amerikaner jetzt mit der Soundbar „Beam“ nach. Der zierliche Riegel schlägt mit nicht gerade günstigen 450 Euro zu Buche, ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich und passt dank elegantem wie unauffälligem Design ausgezeichnet in moderne Wohnzimmer. Aus unserer Sicht nicht optimal ist jedoch der Trend zum Mini-malismus, dem das Unternehmen frönt. Hierzu später mehr.

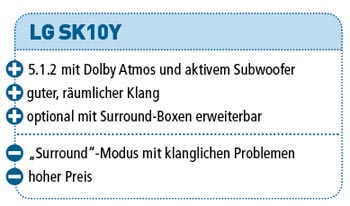

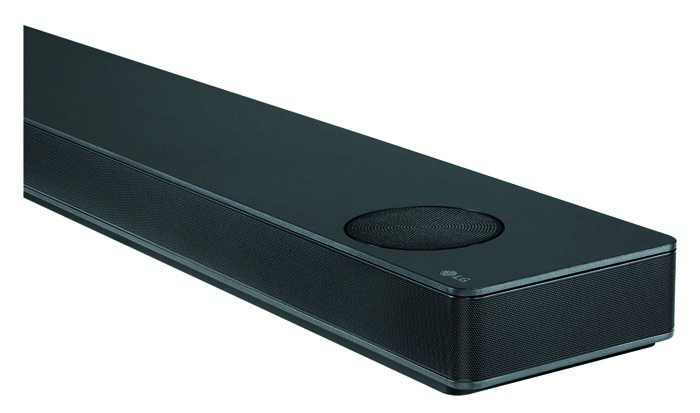

Für die Soundbar SK10Y hat sich LG mit den britischen Klang-Spezialisten von Meridian zusammengetan. Dolby Atmos, DSP-Filter und die Erweiterung mit Rear-Boxen versprechen vollwertigen Surround-Sound.

Für die Soundbar SK10Y hat sich LG mit den britischen Klang-Spezialisten von Meridian zusammengetan. Dolby Atmos, DSP-Filter und die Erweiterung mit Rear-Boxen versprechen vollwertigen Surround-Sound.

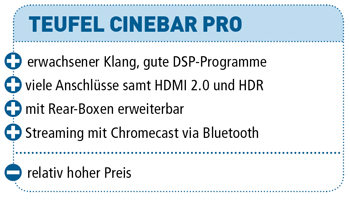

Mit der 1.300 Euro teuren „Cinebar Pro“ fährt der Berliner Boxenbauer Teufel schwere Geschütze auf. Ob die gewaltige Soundbar/Subwoofer-Kombi samt neuer „Dynamore Ultra“-DSP-Technik einlöst, was die eindrucksvollen Maße versprechen, zeigt unser Test.

Mit der 1.300 Euro teuren „Cinebar Pro“ fährt der Berliner Boxenbauer Teufel schwere Geschütze auf. Ob die gewaltige Soundbar/Subwoofer-Kombi samt neuer „Dynamore Ultra“-DSP-Technik einlöst, was die eindrucksvollen Maße versprechen, zeigt unser Test.

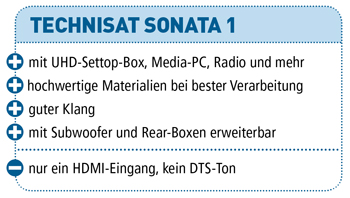

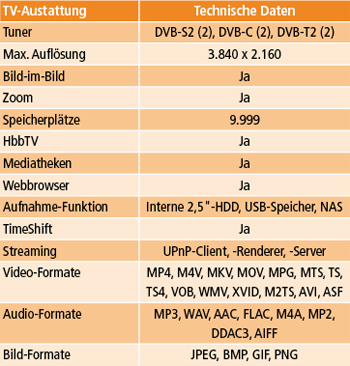

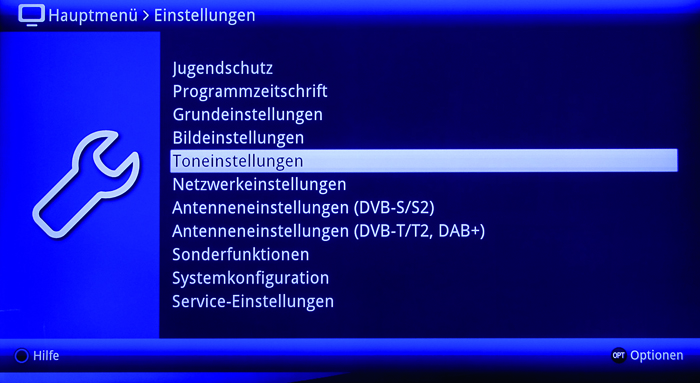

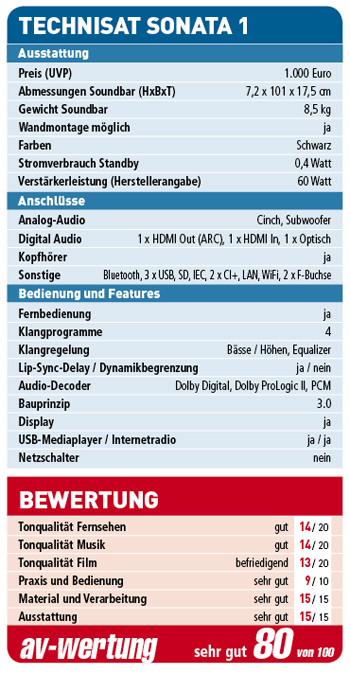

Die Sonata 1 von Technisat ist eine eierlegende Wollmilchsau: Sie vereint Soundbar mit einer UHD-Settop-Box und einem Multimedia-Center. Und das ist noch längst nicht alles.

Die Sonata 1 von Technisat ist eine eierlegende Wollmilchsau: Sie vereint Soundbar mit einer UHD-Settop-Box und einem Multimedia-Center. Und das ist noch längst nicht alles.

Für die neue Soundbar HW-N950

Für die neue Soundbar HW-N950

Yamaha schickt eine neue Mittelklasse-Soundbar ins Rennen: Die BAR 400 bietet für 700 Euro einen externen Subwoofer und virtuellen 3D-Sound mit DTS Virtual:X.

Yamaha schickt eine neue Mittelklasse-Soundbar ins Rennen: Die BAR 400 bietet für 700 Euro einen externen Subwoofer und virtuellen 3D-Sound mit DTS Virtual:X.

Erstmals spendiert Nubert einer Soundbox DSP-Klangprogramme. Für nur 375 Euro offeriert die neue AS-225 aber noch erheblich mehr.

Erstmals spendiert Nubert einer Soundbox DSP-Klangprogramme. Für nur 375 Euro offeriert die neue AS-225 aber noch erheblich mehr.

Samsung schickt mit der HW-Q90R sein neues Soundbar-Flaggschiff ins Rennen. Erneut kooperierten die TV-Experten mit den Sound-Spezialisten von Harman Kardon. DTS:X und Dolby Atmos gehören ebenso zu den Highlights wie ein Subwoofer und Rear-Boxen für 12-Kanal-Sound.

Samsung schickt mit der HW-Q90R sein neues Soundbar-Flaggschiff ins Rennen. Erneut kooperierten die TV-Experten mit den Sound-Spezialisten von Harman Kardon. DTS:X und Dolby Atmos gehören ebenso zu den Highlights wie ein Subwoofer und Rear-Boxen für 12-Kanal-Sound.

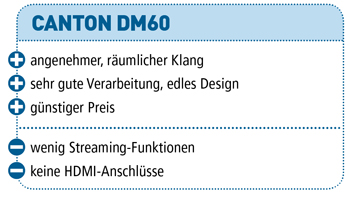

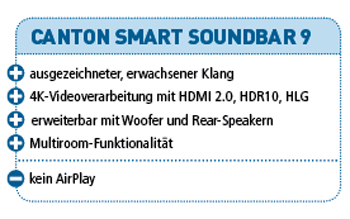

Canton ist kein Neuling in Sachen Soundbars, doch nun werden die Klangriegel des deutschen Boxenbauers „smart“: Surround-Vernetzung, Multiroom und Streaming sollen einfacher denn je sein.

Canton ist kein Neuling in Sachen Soundbars, doch nun werden die Klangriegel des deutschen Boxenbauers „smart“: Surround-Vernetzung, Multiroom und Streaming sollen einfacher denn je sein.

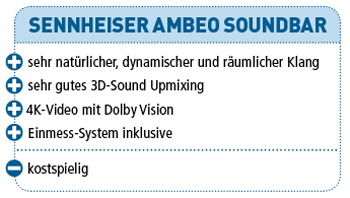

Große Erwartungen kamen schon beim Auspacken

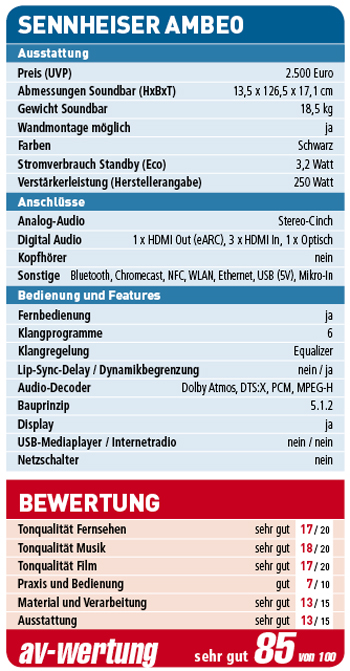

Große Erwartungen kamen schon beim Auspacken  auf: „Was für ein Riesen-Ding!“, dachten wir uns, als wir den 18 Kilo schweren und gut 127 x 13 x 17 (B/H/T) Zentimeter großen Klang-riegel auf unseren TV-Tisch hievten. Gewaltig fällt auch der Preis von 2.500 Euro aus, zumal der

auf: „Was für ein Riesen-Ding!“, dachten wir uns, als wir den 18 Kilo schweren und gut 127 x 13 x 17 (B/H/T) Zentimeter großen Klang-riegel auf unseren TV-Tisch hievten. Gewaltig fällt auch der Preis von 2.500 Euro aus, zumal der

Denon hat derzeit 3 Soundbars im Programm. Die DHT-S516H bildet die Mitte und ist mit 700 Euro auch preislich im Mittelfeld angesiedelt. Zum Paket gehört ein externer Subwoofer, der dem vergleichsweise zierlichen

Denon hat derzeit 3 Soundbars im Programm. Die DHT-S516H bildet die Mitte und ist mit 700 Euro auch preislich im Mittelfeld angesiedelt. Zum Paket gehört ein externer Subwoofer, der dem vergleichsweise zierlichen

Es geht immer eine Nummer größer: Nuberts neues Sounddeck XS-7500 macht selbst ausgewachsenen Standboxen Konkurrenz. Von Nubert sind wir Großes gewohnt, schon das Sounddeck AS-450 (Test in 4-2017) gehörte zu den wuchtigsten Vertretern seiner Art. Noch ein paar Zentimeter und Gramm mehr wirft das neue XS-7500 in die Waagschale – bereits beim Auspacken war uns klar: Hier möchte ein ausgewachsener Standlautsprecher für TV-Sound sorgen. Das Konzept dahinter ist logisch: Die enorme Größe von 120 x 14,3 x 37 (B/H/L) Zentimetern sorgt in Kombination mit 32,5 Kilo Gewicht für ein vibrationsarmes Gehäuse gepaart mit viel Volumen für einen natürlichen Klang ohne „Loudness“-Effekt – also die Betonung von Höhen und Bass samt mangelndem Grundton, was bei kleinen Soundbar/Subwoofer-Kombis öfter vorkommt.

Es geht immer eine Nummer größer: Nuberts neues Sounddeck XS-7500 macht selbst ausgewachsenen Standboxen Konkurrenz. Von Nubert sind wir Großes gewohnt, schon das Sounddeck AS-450 (Test in 4-2017) gehörte zu den wuchtigsten Vertretern seiner Art. Noch ein paar Zentimeter und Gramm mehr wirft das neue XS-7500 in die Waagschale – bereits beim Auspacken war uns klar: Hier möchte ein ausgewachsener Standlautsprecher für TV-Sound sorgen. Das Konzept dahinter ist logisch: Die enorme Größe von 120 x 14,3 x 37 (B/H/L) Zentimetern sorgt in Kombination mit 32,5 Kilo Gewicht für ein vibrationsarmes Gehäuse gepaart mit viel Volumen für einen natürlichen Klang ohne „Loudness“-Effekt – also die Betonung von Höhen und Bass samt mangelndem Grundton, was bei kleinen Soundbar/Subwoofer-Kombis öfter vorkommt.

Teufel erweitert seine Soundbar-Riege um einen weiteren Klangriegel. Die „Cinebar Ultima“ entsprang

Teufel erweitert seine Soundbar-Riege um einen weiteren Klangriegel. Die „Cinebar Ultima“ entsprang