![proscons]() Das erste Sound-Deck von Multiroom-Spezialist Sonos kommt schlicht, elegant und ziemlich flach daher. 800 Euro kostet die PLAYBASE – ob der WLAN-Speaker auch so gut klingt, wie er aussieht, muss unser Test zeigen.

Das erste Sound-Deck von Multiroom-Spezialist Sonos kommt schlicht, elegant und ziemlich flach daher. 800 Euro kostet die PLAYBASE – ob der WLAN-Speaker auch so gut klingt, wie er aussieht, muss unser Test zeigen.

Seit 2002 agiert Sonos in der damals noch neuen Marktnische für die drahtlose Musikwiedergabe im ganzen Haus. Mit schicken und Wohnzimmer-freundlichen Designs, vielseitigen Software-Lösungen und nicht zuletzt aggressivem Marketing hat sich das US-Unternehmen inzwischen zu den ganz Großen im Streaming-Segment gemausert (Test des Systems in Ausgabe 11-2016).

Neben der klassischen Stereo-Musik haben die Amerikaner auch die Wiedergabe von TV-Ton ins Auge gefasst, zur schon länger erhältlichen „Playbar“-Soundbar (Test in 6-2013) gesellt sich nun das Sound-Deck „Playbase“, dessen elegantes Design Blicke auf sich zieht. Doch was hat das flache Schmuckstück neben der Optik noch zu bieten?

Ausstattung & Technik

Mit nur 5,8 Zentimetern Höhe passt das Deck eventuell sogar zwischen die Standfüße eines Fernsehers, natürlich kann man den Bildschirm auch darauf stellen: 72 x 38 Zentimeter Fläche stehen dafür zur Verfügung, 35 Kilo Gewicht (das reicht für die meisten 65-Zoll-TVs) hält das 8,5 Kilogramm schwere Klangmöbel laut Sonos aus. Die wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältliche Basis besteht aus stabilem Polycarbonat mit Glasanteil, das sich hochwertig anfühlt und fehlerfrei verarbeitet ist. Der Frontgrill mit seinen 43.000 Mini-Löchern wird bereits aus rund 2 Metern Entfernung als glatte Fläche wahrgenommen, dahinter verbergen sich 6 Mittel-, 3 Hoch- und 1 Tieftöner; 10 Digitalverstärker treiben die Chassis an.

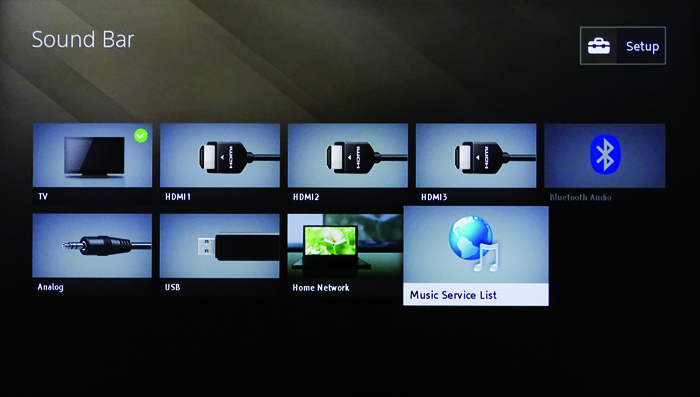

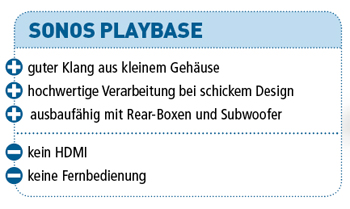

Auf der Oberseite vorn findet man 3 Touch-Tasten für Volume/Mute, die Ein/Aus-Taste sitzt seitlich. Der Blick auf die Rückseite verrät das minimalistische Konzept der „Playbase“, alles Unnötige vermeiden zu wollen, Streaming-Konkurrent Bose lässt grüßen: Sonos zählt hierzu offenbar auch Videoanschlüsse, denn die „Playbase“ bietet weder HDMI-Buchsen noch sonstige Bildschnittstellen – was Ausstattungsspunkte kostet. Demnach existiert auch kein Onscreen-Menü, ein Geräte-Display fehlt ebenfalls.

Als einziger Toneingang dient eine Toslink-Buchse, die mit dem optischen Tonausgang des Fernsehers verbunden werden sollte. Alle Peripherie-Geräte wie Blu-ray-Player, Spielkonsole und Co. kommen direkt an den Flatscreen. Ethernet und WLAN ermöglichen die Einbindung der „Playbase“ ins heimische Netzwerk und so das Musik-Streaming von Smartphones, Tablets und Computern. Für die Inbetriebnahme der „Playbase“ ist eine App und damit ein Handy beziehungsweise Rechner Voraussetzung, denn auf eine klassische Fernbedienung verzichtet Sonos. Die für die Konfiguration benötigte „Sonos Controller“-App stellen die Amerikaner aber kostenlos für Android, iOS sowie die Desktop-Betriebssysteme Windows und Mac-OS bereit, Linux-User werden dagegen ignoriert. Künftig soll die Basis auch via Voice Control und Amazons Alexa steuerbar sein.

![sonos_playbase-back]()

Überschaubar: Auf der Rückseite der „Playbase“ findet man nur Kontakte für Strom, Toslink und Ethernet; WLAN ist integriert. An der Vorderkante sitzen drei Bedientasten für die Lautstärke, seitlich gibt es einen Power-Taster. Die Verarbeitung des Polycarbonat-Gehäuses ist sehr hochwertig, mit 800 Euro ist das Klangmöbel aber kein Schnäppchen.

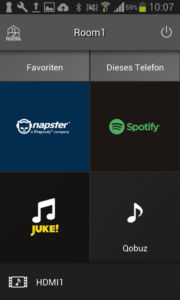

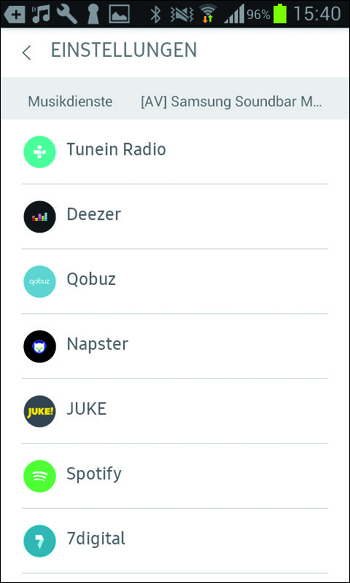

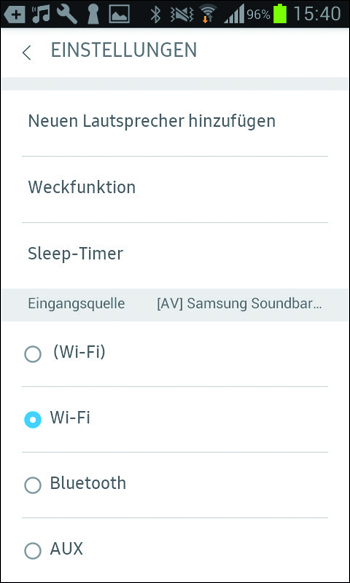

Sind die Hürden der Netzwerkinstallation erst einmal genommen – es ist dringend empfohlen, via DHCP der „Playbase“ automatisch eine IP-Adresse vom Router zuzuweisen – kann man sich in die Vielzahl der App-Funktionen einarbeiten. Die Software übernimmt nicht nur die Steuerung, Quellenwahl und Klangmodifikation, sie bietet auch diverse Vernetzungsmöglichkeiten wie den Zugriff auf einen Heimserver, auf freies Web-Radio und erlaubt nach Registrierung die Nutzung von rund 70 Musik-Streaming-Diensten – darunter Apple Music, Amazon Music, Spotify, Google Play, Juke!, Deezer, Napster, Tidal, Soundcloud und viele mehr. Das Drahtlos-Streaming erfolgt über 2,4-GHz-WiFi – Bluetooth, AirPlay und NFC sind dagegen nicht an Bord.

![sonos_playbase_error]()

Kam in unserer Testumgebung auch mal vor: Die Playbase wird nicht (mehr) im Netzwerk gefunden.

Ausgesprochen praktisch finden wir die Option, die „Playbase“ auf die Lautstärke-Funktion der TV-Fernbedienung anzulernen, was die App im Fernseh-Alltag nahezu überflüssig macht; besonders viel gibt es im TV-Betrieb nach der Ersteinrichtung ohnehin nicht einzustellen. So findet man Schaltungen zur Sprachverbesserung und Dynamik-Reduktion, eine Loudness-Schaltung und einen Equalizer für Bässe und Höhen sowie eine Lip-Sync-Funktion. Das „Trueplay“-Einmess-System für die Klangoptimierung der „Playbase“ an den Hörraum steht nur bei Nutzung von Apple-Geräten beziehungsweise der iOS-App zur Verfügung.

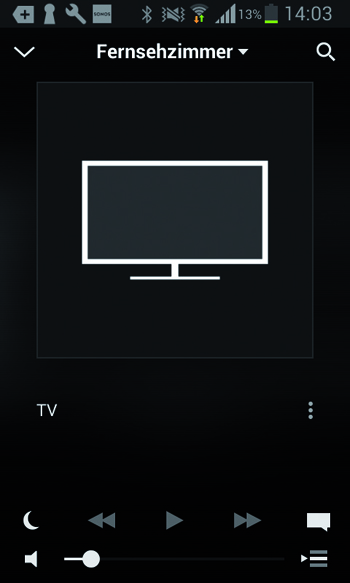

![sonos_playbase_app]()

Das TV-Steuerungsmenü bietet neben dem Lautstärkeregler auch einen Nacht- und Voice-Modus.

Die einfach zu bedienende Controller-App läuft auf Android-Systemen ab Version 4.0 sowie ab iOS 8. Wer Desktop-Rechner oder Notebook für Sonos nutzen will, benötigt mindestens die Betriebssysteme Windows 7 oder macOS 10.9. Das Hauptmenü der App gewährt Zugriff auf die Musikdienste, auf Favoriten, Radiosender, die persönliche Musikbibliothek sowie auf Playlisten. Ein kleiner Equalizer erlaubt es, Bass und Höhen anzupassen. Außerdem kann man sich über das Sonos-System wecken lassen. Die Info-Ansicht gestattet es, den Playlisten Songs hinzuzufügen, aus der Bibliothek zu löschen und Titel in Twitter und Facebook zu teilen. Die Listenansicht ist konzipiert, um zu steuern, was man wann hören möchte. Hier hat man Zugriff auf Steuerelemente wie „Jetzt abspielen“, „Danach abspielen“, „In Liste einfügen“ und „Liste ersetzen“.

Mit der Funktion „Trueplay“ bietet Sonos eine spezielle Möglichkeit, um die Lautsprecher optimal zu konfigurieren und den spezifischen räumlichen Gegebenheiten in den eigenen vier Wänden anzupassen. Bisher steht diese Option jedoch nur in der Controller-App auf Apple-Geräten zur Verfügung.

![trueplay]()

Das Raumtuning mit Trueplay funktioniert nur mit Apple-Geräten.

Dazu analysiert das Programm per iPhone/iPad den Raum und passt die Klangwiedergabe jedes Tief- und Hochtöners individuell an. Während der Einrichtung sollte es im Raum so ruhig wie möglich sein. Zusammen mit dem Mobilgerät – ein zusätzliches Mikrofon wird nicht benötigt – muss man sich gleichmäßig durch den Raum bewegen. Der Lautsprecher gibt während der Analyse einige laute Geräusche von sich. Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, darf die Lautstärke nicht verändert werden.

An Tonformaten spielt die Sonos ausschließlich PCM- und Dolby-Signale ab, weshalb der Fernseher anliegenden DTS-Ton zwangsläufig zu PCM oder Dolby wandeln muss, ansonsten bleibt die „Playbase“ stumm. Das beiliegende Faltblatt – quasi ein Handbuch-Ersatz – informiert darüber leider nicht und auf der nicht gerade übersichtlichen Sonos-Webseite darf man sich Infos dieser Art mühselig zusammensuchen.

Optionaler Ausbau zum 5.1-Set

Wer möchte, kann seine „Playbase“ zu einem 5.1-Set mit Subwoofer und zwei Rear-Speakern erweitern. Als Woofer kommt dabei der Sonos „Sub“ zum Einsatz, der sowohl liegend als auch stehend betrieben werden kann und somit sicher ein unauffälliges Plätzchen im Wohnzimmer finden wird; etwa unter dem Sofa. Für Surround-Ton sind zwei „Play:1“-Speaker angedacht, die wie der Woofer drahtlos zur „Playbase“ Kontakt aufnehmen; die App übernimmt die Installation aller Speaker. Das Komplett-Set kostet 2.000 Euro, alle Komponenten können auch einzeln erworben werden.

![sonos_playbase-5-1-kombi]()

Die „Playbase“ ist auch in einem 5.1-Set mit dem Sonos-Woofer „Sub“ sowie zwei „Play:1“-WLAN-Speakern erhältlich; die Verbindung der Boxen erfolgt drahtlos.

Tonqualität

In der Kerndisziplin Sprachverständlichkeit schlug sich die „Playbase“ tapfer, ob man direkt davor oder im steilen Winkel seitlich daneben sitzt, spielt eine untergeordnete Rolle; der Klang verändert sich kaum. Die Schaltung zur Sprachverbesserung ist daher nur bei schlechten Aufnahmen nötig, Klangverfärbungen halten sich dabei in Grenzen.

Die Loudness-Funktion betont hohe wie tiefe Frequenzen für einen volleren Sound, was uns gut gefiel. In den Mitten hält sich die Basis aber generell etwas zurück und sorgt mit Bässen und Höhen für einen klaren, detailreichen und warmen Sound, der bei leisen und mittleren Lautstärken in kleinen bis mittelgroßen Räumen langzeittauglich ist und nirgends aneckt. Richtig hohe Pegel mag das kleine Sound-Deck allerdings nicht, denn dafür ist seine Maximallautstärke zu gering ausgelegt; zudem reduziert das Klangbrett bei Betrieb an der Belastungsgrenze Bässe, was zu einem nicht gerade harmonischen Klang führt. Für die Party-Beschallung sollte man daher zu größeren Systemen greifen.

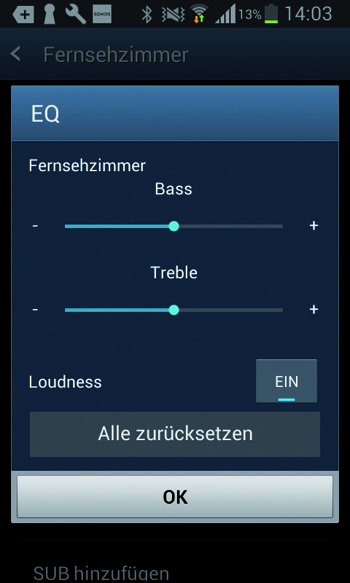

![sonos_playbase_app2]()

Im „EQ“-Menü der Sonos-App kann man Bass und Treble einstellen, und Loudness aktivieren.

Den physikalischen Gesetzen kann auch Sonos nicht trotzen und so vermissten wir bei Dolbys „Amaze“-Trailer einen Subwoofer, wo der „Powerful Bass“ kaum zu hören und schon gar nicht zu spüren war; so tief reicht das Deck einfach nicht hinunter. Sound-Spektakel wie „Mad Max: Fury Road“ oder „Jason Bourne“ brachte die Sonos dynamisch überzeugend zu Gehör, räumlich reichte das Geschehen aber kaum über die Maße unseres 58-Zoll-Fernsehers hinaus – dafür hatten wir das Hörempfinden, der Sound schalle direkt aus dem TV-Bild und nicht aus dem Deck.

Mit Stereo-Musik spielte die „Playbase“ entspannt, locker, luftig und feinauflösend – solange man es mit der Lautstärke nicht übertreibt. Aufgrund des flachen Gehäuses fällt das Volumen gering aus – zu gering, um etwa Männerstimmen mit glaubhafter Größe körperhaft in den Raum zu stellen. Zudem knauserte die „Playbase“ bei der Abbildungsgröße und spielte mit einer eher eingeengten Klangbühne. Auf Virtual-Surround-Programme verzichtet Sonos.

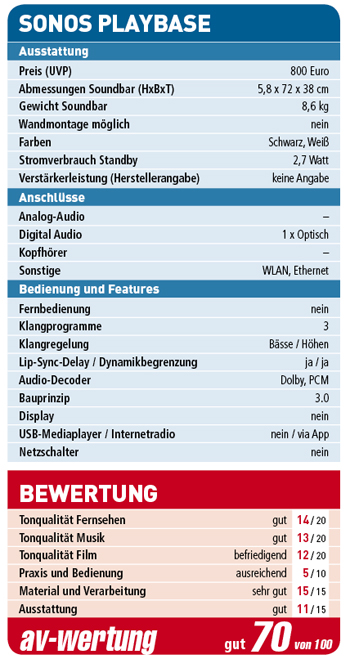

![bildschirmfoto-2017-10-20-um-11-40-37]()

Der Testbericht Sonos Playbase (Gesamtwertung: 70, Preis/UVP: 800 Euro) ist in audiovision Ausgabe 8-2017 erschienen.

Der entsprechende Testbericht ist in unserem Shop als PDF-Dokument zum Download erhältlich.

Der Beitrag Sonos Playbase (Test) erschien zuerst auf audiovision.

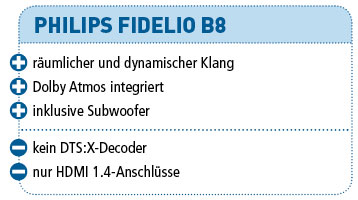

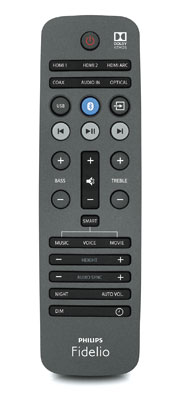

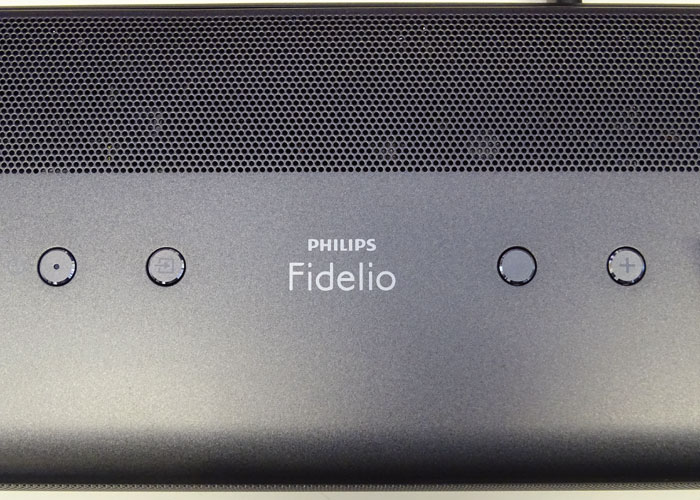

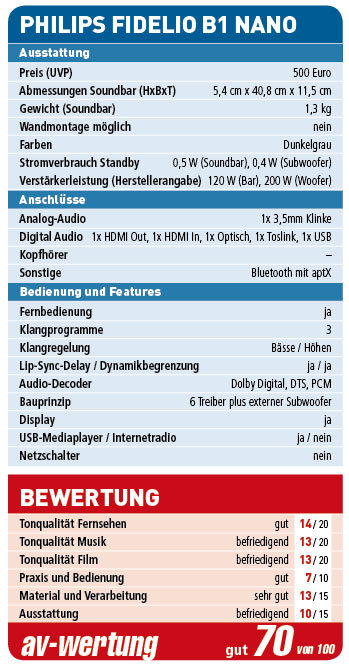

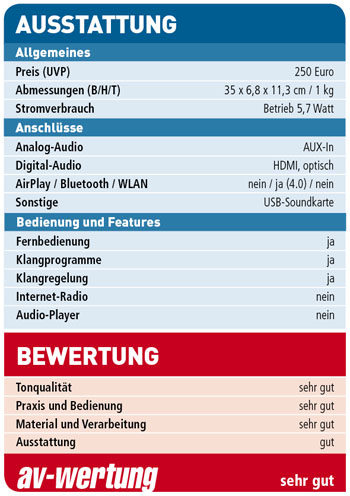

„AmbiSound“ nennt Philips das Zusammenspiel von 18 einzelnen Lautsprecher-Treibern, die in einem 53 Millimeter hohen und 106 Zentimeter breiten Gehäuse ihren Dienst verrichten. Die changierende Metalloberfläche in Dunkelgrau wirkt wertig und passt ausgezeichnet zum Design der haus-eigenen TVs. Verarbeitung und Anfassgefühl überzeugen ebenso, die robusten Gitter oben und vorn am Gehäuse schützen die Chassis vor Beschädigungen. Platz findet die Soundbar liegend unter einem Fernseher, man kann sie aber auch an der Wand befestigen – passende Halterungen und Montage-material liegen bei.

„AmbiSound“ nennt Philips das Zusammenspiel von 18 einzelnen Lautsprecher-Treibern, die in einem 53 Millimeter hohen und 106 Zentimeter breiten Gehäuse ihren Dienst verrichten. Die changierende Metalloberfläche in Dunkelgrau wirkt wertig und passt ausgezeichnet zum Design der haus-eigenen TVs. Verarbeitung und Anfassgefühl überzeugen ebenso, die robusten Gitter oben und vorn am Gehäuse schützen die Chassis vor Beschädigungen. Platz findet die Soundbar liegend unter einem Fernseher, man kann sie aber auch an der Wand befestigen – passende Halterungen und Montage-material liegen bei.

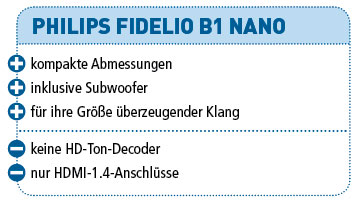

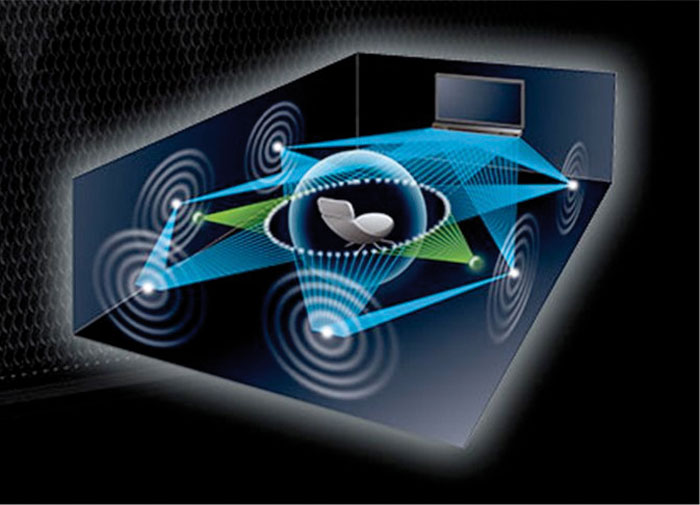

Anders als man vermuten könnte, handelt es sich bei der B1 um ein vollwertiges 5.1-System mit 6 angesteuerten Lautsprechern, allesamt verbaut in dem kleinen Gehäuse. „Microbeam-Technologie“ nennt Philips das kompakte Speaker-Design, mit dem ein 180-Grad-Raumklang erzeugt werden soll (siehe Kasten „Die Microbeam-Technologie“). Die 6 integrierten Verstärker liefern laut Hersteller insgesamt 120 Watt, dem externen Subwoofer stehen 200 Watt zur Verfügung. Letzterer fällt mit 53,5 x 43 x 8,6 (B/H/T) Zentimetern noch handlich und vor allem sehr flach aus, weshalb man den Krawallmacher nicht nur aufstellen (Ständer wird mitgeliefert), sondern auch liegend im TV-Schrank oder unter der Couch positionieren kann. Auch die Haptik und Verarbeitung des Bass-Flachmanns gefällt.

Anders als man vermuten könnte, handelt es sich bei der B1 um ein vollwertiges 5.1-System mit 6 angesteuerten Lautsprechern, allesamt verbaut in dem kleinen Gehäuse. „Microbeam-Technologie“ nennt Philips das kompakte Speaker-Design, mit dem ein 180-Grad-Raumklang erzeugt werden soll (siehe Kasten „Die Microbeam-Technologie“). Die 6 integrierten Verstärker liefern laut Hersteller insgesamt 120 Watt, dem externen Subwoofer stehen 200 Watt zur Verfügung. Letzterer fällt mit 53,5 x 43 x 8,6 (B/H/T) Zentimetern noch handlich und vor allem sehr flach aus, weshalb man den Krawallmacher nicht nur aufstellen (Ständer wird mitgeliefert), sondern auch liegend im TV-Schrank oder unter der Couch positionieren kann. Auch die Haptik und Verarbeitung des Bass-Flachmanns gefällt.

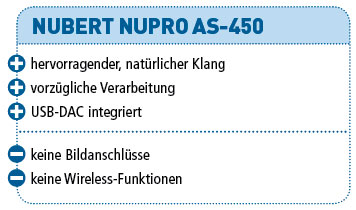

Die AS-450 versteht sich als großer Bruder des seit 2014 erhältlichen AS-250 (Test in Ausgabe 11-2014), mit der Betonung auf groß: 110 x 40 x 19,5 Zentimeter (BxTxH) misst das bestens verarbeitete Massivgehäuse aus MDF-Material, das wahl-weise mit schwarzer oder weißer Schleiflackoberfläche erhältlich ist. Darauf Platz finden auch die ganz großen Fernseher, trägt das AS-450 doch bis zu 100 Kilogramm. Die matte Oberfläche reduziert etwaige Spiegelungen des TV-Bildes auf der Soundbar. Nubert bezeichnet die AS-450 übrigens als „Stereoboard“ und verrät damit den Aufbau: Konzipiert als aktives Stereo-Lautsprechersystem beherbergt das AS-450 zwei Digitalverstärker für den linken wie rechten Kanal mit je 80 Watt. Die Chassis stammen allesamt aus Nuberts bekannter nuPro Aktiv-Lautsprecherserie. Insgesamt arbeiten im Gehäuse zwei Hochtöner mit 25 mm Seidengewebekalotten sowie vier 120 mm große Tief-/Mitteltöner mit Polypropylenmembran, von denen zwei passiv ihren Dienst verrichten. Auf der Unterseite des Gehäuses schuftet ein 27-cm-Tief-töner mit Nomex/Papiermembran, der von einem zusätzlichen Digitalverstärker mit 250 Watt angetrieben wird; links und rechts an den Gehäuse-Seiten liegen Bassreflex-Öffnungen.

Die AS-450 versteht sich als großer Bruder des seit 2014 erhältlichen AS-250 (Test in Ausgabe 11-2014), mit der Betonung auf groß: 110 x 40 x 19,5 Zentimeter (BxTxH) misst das bestens verarbeitete Massivgehäuse aus MDF-Material, das wahl-weise mit schwarzer oder weißer Schleiflackoberfläche erhältlich ist. Darauf Platz finden auch die ganz großen Fernseher, trägt das AS-450 doch bis zu 100 Kilogramm. Die matte Oberfläche reduziert etwaige Spiegelungen des TV-Bildes auf der Soundbar. Nubert bezeichnet die AS-450 übrigens als „Stereoboard“ und verrät damit den Aufbau: Konzipiert als aktives Stereo-Lautsprechersystem beherbergt das AS-450 zwei Digitalverstärker für den linken wie rechten Kanal mit je 80 Watt. Die Chassis stammen allesamt aus Nuberts bekannter nuPro Aktiv-Lautsprecherserie. Insgesamt arbeiten im Gehäuse zwei Hochtöner mit 25 mm Seidengewebekalotten sowie vier 120 mm große Tief-/Mitteltöner mit Polypropylenmembran, von denen zwei passiv ihren Dienst verrichten. Auf der Unterseite des Gehäuses schuftet ein 27-cm-Tief-töner mit Nomex/Papiermembran, der von einem zusätzlichen Digitalverstärker mit 250 Watt angetrieben wird; links und rechts an den Gehäuse-Seiten liegen Bassreflex-Öffnungen.

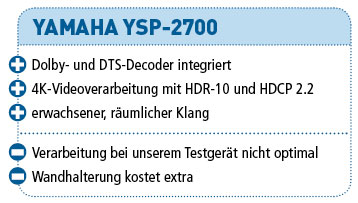

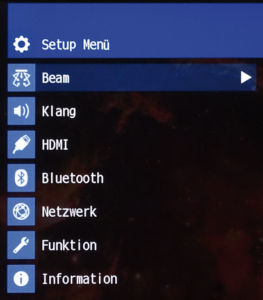

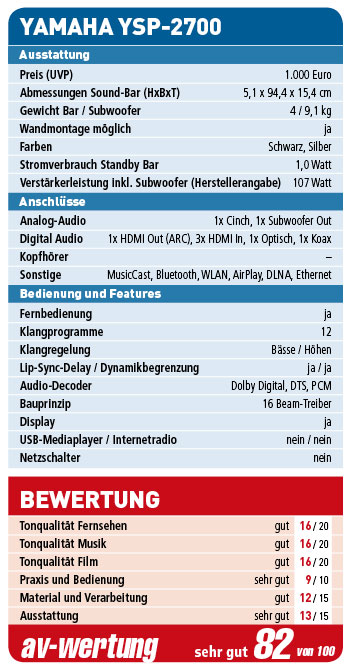

Rein optisch kann der Riegel jedenfalls schon einmal punkten: Das wahlweise in Schwarz oder Silber erhältliche Aluminium-Gehäuse samt dicker Top-Platte wirkt edel, wertig und besticht mit tollem Anfassgefühl; unser Muster wies allerdings unsaubere Spaltmaße auf (siehe Bilder unten). Das vordere, robuste Metallgitter schützt zuverlässig die Chassis, behindert aber die Sicht auf das dimmbare Display, das schon von Nahem nur bedingt zu entziffern ist. Mit knapp 95 Zentimetern Breite und gerade mal 5,1 Zentimetern Höhe passt die Bar problemlos vor, eventuell sogar unter einen Fernseher, ohne ins Bild zu ragen. Optional kann man den Riegel auch an die Wand montieren, die dazugehörige Wandbefestigung SPM-K20 (50 Euro) muss man allerdings separat erwerben.

Rein optisch kann der Riegel jedenfalls schon einmal punkten: Das wahlweise in Schwarz oder Silber erhältliche Aluminium-Gehäuse samt dicker Top-Platte wirkt edel, wertig und besticht mit tollem Anfassgefühl; unser Muster wies allerdings unsaubere Spaltmaße auf (siehe Bilder unten). Das vordere, robuste Metallgitter schützt zuverlässig die Chassis, behindert aber die Sicht auf das dimmbare Display, das schon von Nahem nur bedingt zu entziffern ist. Mit knapp 95 Zentimetern Breite und gerade mal 5,1 Zentimetern Höhe passt die Bar problemlos vor, eventuell sogar unter einen Fernseher, ohne ins Bild zu ragen. Optional kann man den Riegel auch an die Wand montieren, die dazugehörige Wandbefestigung SPM-K20 (50 Euro) muss man allerdings separat erwerben.

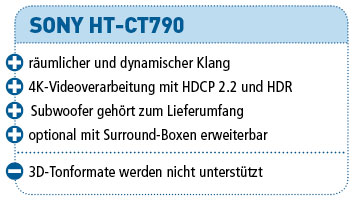

Die Gleichung „flach gleich schick“ gilt nicht nur für Smartphones und Fernseher, auch Soundbars machen in schlanken Gehäusen eine bessere Figur. Bis auf das stabile und nicht abnehmbare Metallgitter zum Schutz der Lautsprecher-Chassis besteht der 103 Zentimeter breite und 12,6 Zentimeter tiefe Korpus der HT-CT790 zwar aus Kunststoff, das schwarze Hochglanz-Finish weiß jedoch zu gefallen. Auch die robuste Haptik sowie die saubere Verarbeitung überzeugen – sowohl bei Soundbar als auch dem dazugehörigen Subwoofer. Via mitgeliefertem Halter kann man die Soundbar auch unter oder über den Fernseher an die Wand montieren, dank ihrer flachen Erscheinung steht die HT-CT790 dann nicht weiter von der Rückwand ab als der Fernseher.

Die Gleichung „flach gleich schick“ gilt nicht nur für Smartphones und Fernseher, auch Soundbars machen in schlanken Gehäusen eine bessere Figur. Bis auf das stabile und nicht abnehmbare Metallgitter zum Schutz der Lautsprecher-Chassis besteht der 103 Zentimeter breite und 12,6 Zentimeter tiefe Korpus der HT-CT790 zwar aus Kunststoff, das schwarze Hochglanz-Finish weiß jedoch zu gefallen. Auch die robuste Haptik sowie die saubere Verarbeitung überzeugen – sowohl bei Soundbar als auch dem dazugehörigen Subwoofer. Via mitgeliefertem Halter kann man die Soundbar auch unter oder über den Fernseher an die Wand montieren, dank ihrer flachen Erscheinung steht die HT-CT790 dann nicht weiter von der Rückwand ab als der Fernseher.

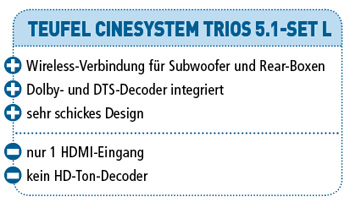

Mit einer Soundbar, einem Subwoofer und zwei Säulen-Speakern holt Teufels „Cinesystem Trios 5.1-Set L“ vollwertigen Surround-Sound elegant ins Wohnzimmer. Als Clou wird die Boxen-Peripherie drahtlos angesteuert.

Mit einer Soundbar, einem Subwoofer und zwei Säulen-Speakern holt Teufels „Cinesystem Trios 5.1-Set L“ vollwertigen Surround-Sound elegant ins Wohnzimmer. Als Clou wird die Boxen-Peripherie drahtlos angesteuert. hochwertig an, ist hervorragend verarbeitet und verleiht den Schallwandlern eine edle Erscheinung. Schwarze Metallgitter schützen alle Chassis vor Beschädigung, die großen Alu-Fuß-platten der Rear-Boxen gewährleisten einen sicheren Stand.

hochwertig an, ist hervorragend verarbeitet und verleiht den Schallwandlern eine edle Erscheinung. Schwarze Metallgitter schützen alle Chassis vor Beschädigung, die großen Alu-Fuß-platten der Rear-Boxen gewährleisten einen sicheren Stand.

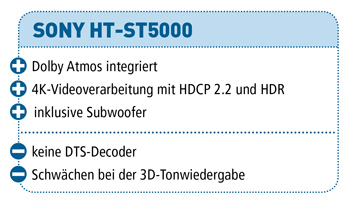

Mit der HT-ST5000 präsentiert Sony eine 7.1.2-Soundbar/Woofer-Kombi, die dreidimensionalen Filmton unkompliziert ins Wohnzimmer holen möchte; ganz ohne Rear- und Top-Speaker. Ob das funktioniert?

Mit der HT-ST5000 präsentiert Sony eine 7.1.2-Soundbar/Woofer-Kombi, die dreidimensionalen Filmton unkompliziert ins Wohnzimmer holen möchte; ganz ohne Rear- und Top-Speaker. Ob das funktioniert?

Der 14,5 Kilogramm schwere Subwoofer SA-WST5000 gehört mit zum Lieferumfang, misst 24,8 x 40,3 x 42,6 Zentimeter und kommuniziert via Funk mit der Soundbar. Der Bassreflex-Basswürfel funktioniert nach dem Front- sowie Downfire-Prinzip, allerdings wird nur einer der beiden Treiber aktiv von einem 200-Watt-Verstärker angetrieben; die zweite Membran arbeitet passiv. Toneingänge besitzt der Woofer keine, so dass er ausschließlich mit der Soundbar in Betrieb genommen werden kann. Die Verarbeitung ist hochwertig, während alle Seiten von Stoff bezogen sind, besteht die Top-Platte aus anthrazitfarbigem Aluminium.

Der 14,5 Kilogramm schwere Subwoofer SA-WST5000 gehört mit zum Lieferumfang, misst 24,8 x 40,3 x 42,6 Zentimeter und kommuniziert via Funk mit der Soundbar. Der Bassreflex-Basswürfel funktioniert nach dem Front- sowie Downfire-Prinzip, allerdings wird nur einer der beiden Treiber aktiv von einem 200-Watt-Verstärker angetrieben; die zweite Membran arbeitet passiv. Toneingänge besitzt der Woofer keine, so dass er ausschließlich mit der Soundbar in Betrieb genommen werden kann. Die Verarbeitung ist hochwertig, während alle Seiten von Stoff bezogen sind, besteht die Top-Platte aus anthrazitfarbigem Aluminium.

Die Soundbar SJ9 von LG verfügt über Dolby-Atmos-Funktion. Ihr steht ein Subwoofer für den Tieftonbereich zur Seite, der drahtlos angebunden wird. Neueste Video-Elektronik macht den wuchtigen Klangriegel zudem fit für UHD-Video samt HDR. Mit 1.000 Euro fallen die Anschaffungskosten jedoch deutlich geringer aus als bei der japanischen Konkurrenz, die 1.500 Euro für ihre Soundbar verlangt.

Die Soundbar SJ9 von LG verfügt über Dolby-Atmos-Funktion. Ihr steht ein Subwoofer für den Tieftonbereich zur Seite, der drahtlos angebunden wird. Neueste Video-Elektronik macht den wuchtigen Klangriegel zudem fit für UHD-Video samt HDR. Mit 1.000 Euro fallen die Anschaffungskosten jedoch deutlich geringer aus als bei der japanischen Konkurrenz, die 1.500 Euro für ihre Soundbar verlangt.

Das erste Sound-Deck von Multiroom-Spezialist Sonos kommt schlicht, elegant und ziemlich flach daher. 800 Euro kostet die PLAYBASE – ob der WLAN-Speaker auch so gut klingt, wie er aussieht, muss unser Test zeigen.

Das erste Sound-Deck von Multiroom-Spezialist Sonos kommt schlicht, elegant und ziemlich flach daher. 800 Euro kostet die PLAYBASE – ob der WLAN-Speaker auch so gut klingt, wie er aussieht, muss unser Test zeigen.

Mit der RSB-14 präsentiert Klipsch eine 2.1-Soundbar im gehobenen Preissegment. Für 800 Euro kommt der Klangriegel im Gespann mit einem Subwoofer und trumpft besonders bei den Streaming-Optionen auf.

Mit der RSB-14 präsentiert Klipsch eine 2.1-Soundbar im gehobenen Preissegment. Für 800 Euro kommt der Klangriegel im Gespann mit einem Subwoofer und trumpft besonders bei den Streaming-Optionen auf.

Samsungs HW-MS650 kommt ohne separates Tieftonmodul aus. Die „Distortion Cancelling“-Technologie der Koreaner soll einen separaten Basswürfel überflüssig machen. Wie gut das funktioniert, klärt unser Test.

Samsungs HW-MS650 kommt ohne separates Tieftonmodul aus. Die „Distortion Cancelling“-Technologie der Koreaner soll einen separaten Basswürfel überflüssig machen. Wie gut das funktioniert, klärt unser Test.

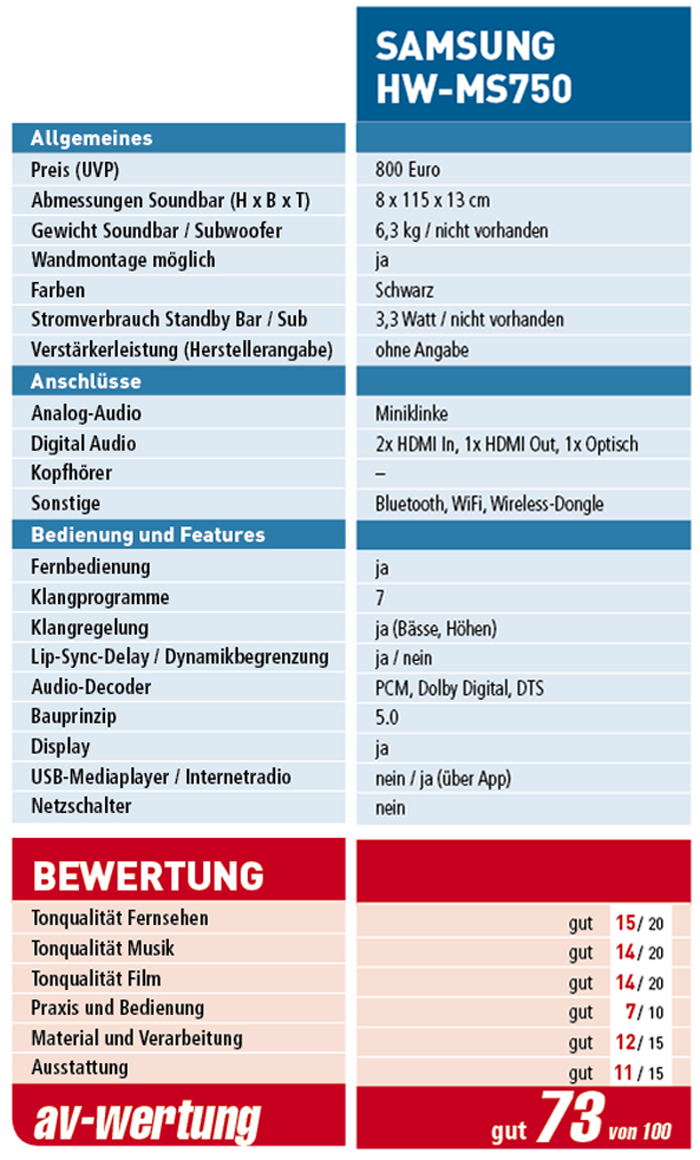

Samsungs 800 Euro teure Soundbar HW-MS750 hat für Klang von oben auch Töner auf der Oberseite. Allerdings fehlen Decoder für Dolby Atmos und DTS:X. Kann das

Samsungs 800 Euro teure Soundbar HW-MS750 hat für Klang von oben auch Töner auf der Oberseite. Allerdings fehlen Decoder für Dolby Atmos und DTS:X. Kann das

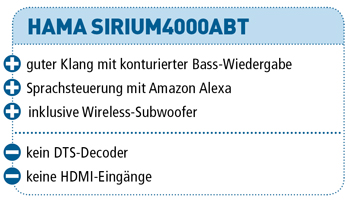

Mit der Sirium4000ABT präsentiert Hama eine 2.1-Soundbar im mittleren Preissegment. Für 500 Euro kommt der Klangriegel im Gespann mit einem stylischen Subwoofer daher und trumpft zudem mit Amazons Sprachsteuerung „Alexa“ auf.

Mit der Sirium4000ABT präsentiert Hama eine 2.1-Soundbar im mittleren Preissegment. Für 500 Euro kommt der Klangriegel im Gespann mit einem stylischen Subwoofer daher und trumpft zudem mit Amazons Sprachsteuerung „Alexa“ auf.

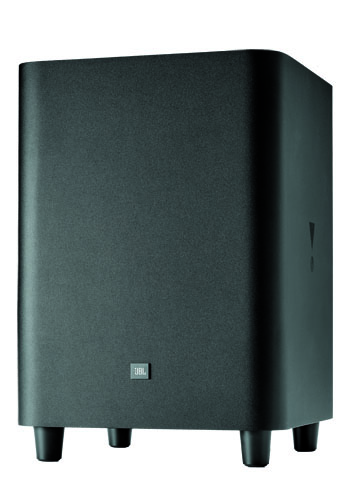

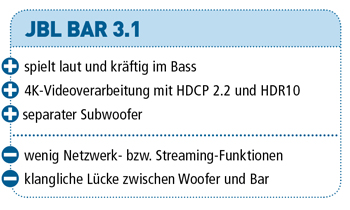

JBLs 500 Euro teure Soundbar fällt zierlicher aus als ihre Mitstreiter. Dafür ist der separate Subwoofer der größte im Testfeld. Findet die 3.1-Bar damit klanglich die

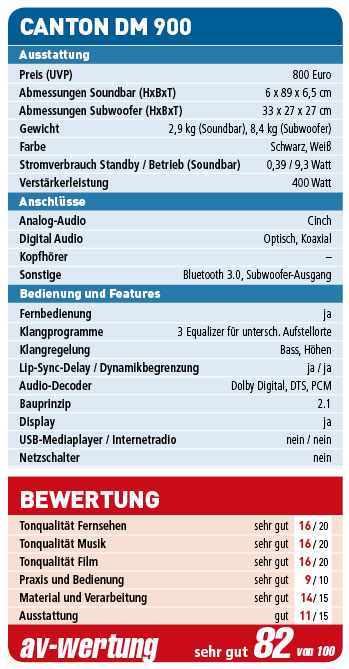

JBLs 500 Euro teure Soundbar fällt zierlicher aus als ihre Mitstreiter. Dafür ist der separate Subwoofer der größte im Testfeld. Findet die 3.1-Bar damit klanglich die